法務省宛てレポートの素案の公開

皆様からご協力いただきました緊急署名プロジェクト

「法務省様!大変です!家裁は全然変わってません!共同親権になるはずないです!」

こちらのプロジェクトでお約束した法務省宛てのレポートの素案ができましたので、まだ確定ではないのですが、ご意見等あればご連絡いただきたく、一旦公開することにいたしました。

まだラフですので最後などは加筆の余地多々あります。

ご確認くださいませ。

■はじめに

来年の新民法「共同親権導入」の施行まであと数か月。

弊会(特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト(「NPOキミト」)は昨年11月21日から、独自で、東京家裁をメインに離婚裁判を傍聴し高裁判決を含む判決文を記録閲覧する方法で、「裁判所は子どもの利益に資する共同親権導入が可能なのか?」を知るための調査をいたしました。

その結果、「13の疑問」が導き出されました。

法務省に弊会の著作物である書籍『家裁のデタラメ』と冊子『なぜ日本に共同親権が必要なのか?』の2つの資料を添付の上、「13の疑問」についてレポートいたします。

※本レポートと2つの資料を、最高裁判所をはじめとする「連絡会議」のメンバーである府省庁へにも同様に送付させていただきます。

■NPOキミトによる「離婚事件の調査」について

新民法「共同親権導入」施行まで1年。施行前と施行後でどのように家裁が変わるのかを知るために調査を実施しました。

特定非営利活動法人アートで社会問題を解決する会キミト(「NPOキミト」)は、令和6年11月21日から令和7年8月15日まで約9か月ほぼ毎日、東京家裁をメインに「離婚関連事件」等を計315事件を傍聴、そのうち61件は本人尋問、そして記録閲覧は48事件、いたしました。

[NPOキミト「離婚関連事件」の傍聴・記録閲覧による調査実績]

・傍聴数/315事件(うち本人尋問61事件)

・記録閲覧数/48事件

・仕事ぶりを見た弁護士の数/500人以上

※令和6年11月21日~令和7年8月15日

※東京家庭裁判所、東京地方裁判所、東京高等裁判所、横浜家裁、さいたま家裁川越支局、名古屋家裁

上記の調査でわかったのは、「家裁は全然変わっていない」です。

多少は変わったかな、と思われる部分はありますが、総じて、離婚裁判で子どものことを配慮して口頭弁論で審理がされたり本人尋問がされたり判決がされるようなことはありません。

これでは、来年「共同親権導入」しても肝心の家裁が変わっていないのですから、子どもの利益に資する国にはなりません。

大問題ではないでしょうか?

なんのための新民法「共同親権導入」なのでしょうか?

以下に『13の疑問』を羅列します。

■疑問点

疑問1

「「調停」って必要なんですか?それも必ず先にやるんですよ?」

日本は、諸外国に珍しく「調停前置主義」ですが、離婚裁判の本人尋問を傍聴すればわかりますが、全然整って裁判に上がってきません。

意味があるのか不明なくらいです。

<実際にあった本人尋問のエピソード>

「離婚請求事件」本人尋問

原告:同居親(妻)/代理人弁護士

被告:別居親(夫)/本人訴訟

ある同居親の女性は、本人尋問の際に、自分が離婚請求した原告なのに、裁判官に「なぜ、離婚したいのですが?」と尋ねられ、「えっと?なんだっけ?たぶん、夫は×××のコレクターなのですが、玄関に×××をたくさん置かれて嫌だったからです」と。

裁判官は「どかせばいいのでは?」とまっとうなことを言いましたが、原告はぽかんとしていました。

ちなみに、代理人弁護士がいてコレです。

調停を経てコレってどう思われますか?

こんなことは頻繁にあり家裁の離婚裁判官こそ「調停って必要なのだろうか?」と内心疑問に思っているのではないでしょうか?

疑問2

「「調停前置主義」がおかしな「壁」になっていませんか?」

日本は「調停前置主義」 離婚訴訟前に調停しないといけません。

子の引渡しなどの保全対応の事案は申請すれば審判からスタートしますが、やはり裁判前になります。つまり、日本は、離婚裁判をすぐにできず、調停か審判を先にしなかればなりません。

相手から申立てられれば離婚したくない側は、調停または審判に付き合わないといけなくなります。

調停そして審判は、ダラダラ長引き、1年とか1年半とか掛かります。

この「調停(審判)前置主義」が付き合わされた側の「不利な壁」になります。

なぜならこのダラダラ長引く調停(審判)が、「親権が相手に行く監護実績」と「離婚に相応な別居期間」になるからです。

疑問3

「多くの別居親が調停で言われる『なぜ、お子さんに会いたいのですか?』、この調停委員のセリフはおかしくはないでしょうか?」

親が子に会いたいのは当然なのに理由を聞かれた別居親は戸惑っています。

添付の書籍『家裁のデタラメ』の59のエピソードをご覧ください。

これが「家裁の実態」です。

黙って子どもを連れていなくなられる、突然家から閉め出されて子に連絡すらもさせてもらえない。親なのに、保護者なのに、子への接触を許されなくなる。

よくあるケースですが、弁護士が介入し、「相手やお子さんそして親族等関係者への一切の接触はお避け下さい」などと記された通知書が届きます。帰宅したら子どもたちも家電や家具もなくもぬけの殻でテーブルに通知書だけが置かれているといったことも頻発しています。

弁護士を介して、法的強制力もないのに、子どもを誘拐したかのような脅迫状さながらの「通知書」が来てうろたえる別居親のことを想像してみてください。

彼らは、その後、相手から調停を申し立てられる、または自分が面会交流調停や監護者指定、子の引き渡し等の審判を申し立てる、などして、特に調停ですが、調停委員に上述のような圧を掛けられます。

子と一切の接触を許されなくなり弱った側の別居親に泣き寝入りをさせるような場が「調停」であるとの認識が別居親側にはあります。

疑問4

「調停委員は諸外国のように専門性のある「メディエーター」レベルでなくって大丈夫なんですか?」

諸外国でも公的な調停はありますが、その場合、合意形成のプロのメディエーターが担当します。厳しい資格試験にパスしていると聞きます。

一方で、裁判の前に経なければいけないことになっている日本の調停の調停委員はこのようなプロは配置していません。調停委員の属性のボリュームゾーンは、「50代~70代前半」で「無職」のようですが、「共同親権導入」の目的である「子どもの利益に資する」調停は可能なのでしょうか?

葛藤の高い父母に適切に介入し、例えば、何の説明もなく突然子どもと一緒にいなくなられ弱り切った別居親さんに泣き寝入りさせてすませようとはしていませんか?

幣会が別居親さんに調査した結果、書籍『家裁のデタラメ』のようなエピソードを聞きましたが、もしこのエピソードのような扱いが多いのであれば、問題ではないでしょうか?

是正する予定はありますか?

疑問5

「家裁の離婚裁判では、ほとんど子どもの話をせずに親権者を決めるんですね」

調停の段階で調査官調査をしているのでしょうけれど中には、片方にしかしないと当事者からの報告が入っています。

親権者の決定は、子どもには非常に重要なのに、家裁の離婚裁判で話はほとんどされません。

されずに、親権者を片方に裁判所は決めますが、雑すぎませんか?

夏に一度だけ、東京家裁の離婚裁判の本人尋問で、未成年の子のいる夫婦でしたが、その本人尋問で、裁判官の両隣に「参与員」が男女各1名、恐らく調停委員ではないかと思われる方がおり、当事者の主尋問と反対尋問の後に(裁判官の尋問の前に)「参与員」から各5分ほどの時間、当事者に尋問がありました。主に子どもについてを聞かれていました。

共同親権導入に向けて試行的にされているのを感じましたが、「参与員」を目にしたのはこれ1回だけです。

「参与員制度」を生かすにしても、来年の施行に間に合うのか、疑問です。

疑問6

「なぜ、面会交流の基準は、月1回2~3時間なんですか?」

参照

令和6年令和6年4月25日 参議員本会議「民法等の一部を改正する法律案」

国民民主党・新緑風会 川合孝典 議員

川合議員

「(面会交流について)原則1回とした理由はなんでしょう」「つまり月に1回という事に特に根拠がないということですね」

こども家庭庁長官 野村審議官

「はい」

別居親と会って楽しむのに月1回たった2~3時間?

こんな短時間で子どもはリラックスできるのですか?

逆に疲れませんか?

家裁は「月1回2~3時間」を変える様子はありません。

よく国会の答弁で法務省も最高裁判所も内閣府こども家庭庁も「個別具体的に決めておりこの場で何か申し上げることはできない」と回答を避けますが、テンプレですよ。個別性はありません。

国会の言うことと実態が乖離していて困惑します。

疑問7

「なぜ、不貞して親権放棄する親には離婚請求を認めず子どもから離さないようにするのに、子どもに会いたいと願う別居親からは子どもを切り離そうとするのですか?」

<実際にあった離婚判決>

東京家裁「離婚請求事件」記録閲覧

原告:別居親(夫)/代理人弁護士

被告:同居親(妻)/代理人弁護士

原告は不貞した有責配偶者で、「妻との離婚と親権者を妻と定めること」を請求。被告は、夫のような信義則に反することは認められないと、すべて争った。

判決文の概要

「原告の請求を棄却する。原告は信義則に反する。まだ子は未成年で幼いことも考えると、原告の請求は認められない。」

不思議なのは、子どもを連れ去られた別居親が、子の親権を自分にするよう求めたり、(例え親権者の定めを相手にしたとしても)「親子交流の充実」を求めても、裁判所は、別居親と子どもの繋がりを冷たく切り離すような判決ばかりなのでしょうか?

不貞した有責配偶者で親権放棄する方には「ダメだ!」と子と離れることを許さないのに、子どもを求める別居親には「ダメだ!」と子を引き離すのですか?

矛盾していませんか?

疑問8

「裁判所の屁理屈は子の利益にとてもなりませんよね?」

ある国賠を傍聴していたら、地裁の裁判長がこのようなことを言いました。

"日本は(強制一律)単独親権制度にすることで子どもの利益になっている。

子どもにとって親のケンカを目の前で見るのは辛いことだから、父母を切り離し子どもを片方に寄せて相手に会わせなければケンカ自体がないから子どもの利益になっている。"

「え?」

驚きました。

親をなくせば父母のケンカがなくなるから子どもは幸せになる?って?

こんな雑な国ってあるんでしょうか?

日本の子どもはかわいそうだなと心底思ったエピソードです。

【重要】疑問9

「Q&A形式の解説資料(民法編)」(父母の離婚後の子の養育に関する民法等改正法の施行準備のための関係府省庁等連絡会議/令和7年8月27日改定)について

「本当に調停は葛藤を下げる取組はしているのでしょうか?」

P10~11(※抜粋部分参照)

①について

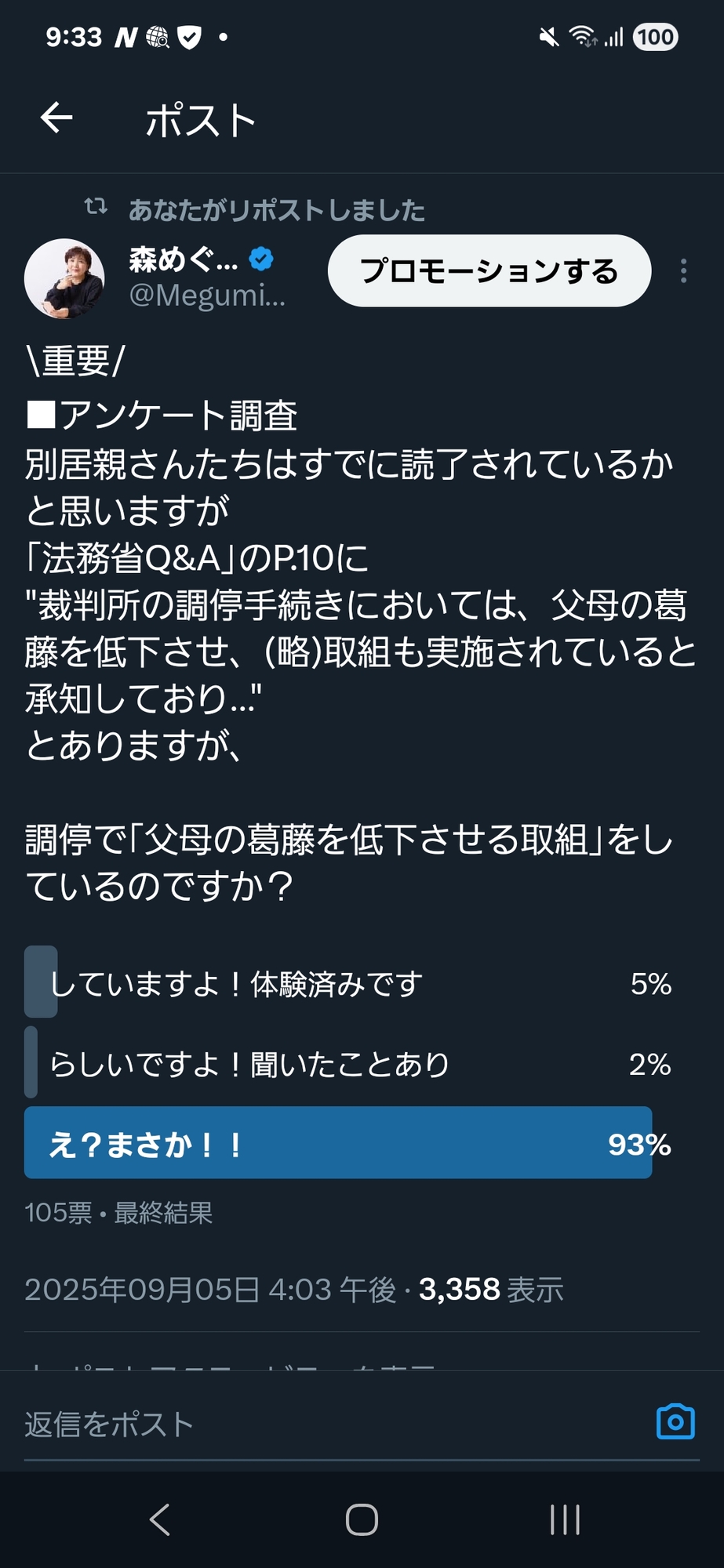

家裁の調停に子の利益のために葛藤を低下させる取組があると承知しているとのことですが、事実はどうか、疑問だったため、調停を利用する別居親さんを対象に以下のようにアンケート調査をしました。

9割以上(98名/105名)が、調停に葛藤を下げる取組があるとの実感も認識もない、ことがわかる結果が出ています。

■アンケート調査結果

期間:令和7年9月5日から2日間

対象:別居親

方法:「X」

質問:『調停で「父母の葛藤を低下させる取組」をしているのですか?』

回答数:105件

選択肢:

「していますよ!体験済みです」 …4.8%

「らしいですよ!聞いたことあり」…1.9%

「え?まさか!!」…………………93.3%

「承知しており」とありますが、主語は誰が「承知して」いるのでしょうか?

それは事実に反しているのではないでしょうか?

「Q&A」が事実に反することがないように、この部分は見直してください。

その後の記載に続く「高葛藤であったり、容易に合意ができない状態にあったりした父母であっても、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定される。」にも、次の段落の「家庭裁判所における調停手続を経てもなお父母間の感情的な対立が大きく~必ず単独親権としなければならないとしている」にも関係して来ます。

独自調査では、「調停に葛藤を下げたり感情的な対立の解消が可能」などといった事実はありません。

この部分は「必ず単独親権としなければならない」との帰結にもなる重要な部分です。

事実を再度お調べいただき、慎重なご検討をしていただきたく、お願いいたします。

※10~11「第2段落から最後」

また、①裁判所の調停手続においては、父母の葛藤を低下させ、子の利益に目を向けてもらうための取組も実施されていると承諾しており、高葛藤であったり、容易に合意ができない状態にあったりした父母であっても、調停手続の過程で感情的な対立が解消され、親権の共同行使をすることができる関係を築くことができるようになるケースもあり得ると想定される。そのため、父母が合意が調わないために裁判所における親権者指定の調停等の申立てがされた場合に、当初の段階から父母双方を親権者とする選択肢を一切除外するのではなく、子の利益の観点から最善の選択がされるよう、当事者の合意形成に向けた運用をすることは望ましいと考えられる。

他方で、父母が高葛藤であるケースにおいては、家庭裁判所における調停手続を経てもなお父母間の感情的な対立が大きく、父母が親権を共同して行うことが困難であると認められることがあると考えられるが、新民法第819条第7項は、そのようなケースにおいて裁判所が親権の共同行使を強制することを意図するものではなく、父母の協議が調わない理由等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには、必ず単独親権としなければならないとしている。

疑問10

「面会交流事業者の問題をご存じですか?」

面会交流事業者はさまざまありますが、全国各地で多いのは「FCIC(エフピック)」です。

この面会交流事業者では「EFPICルール」というものがありhttps://t.co/gw6ILoquLn

「付添い及び受渡しの援助は、月1回が限度です。」とあります。

他の面会交流事業者との併用が許されておらず、例えば、家裁で面会交流方法が「FPICでの面会交流」にすることが決定すると、親子はどんなに子がもっと会いたくても月1回しか会えません。

こうした面会交流事業者の実態を把握されているのでしょうか?

物理的に会えなくなった親子にとって大事な面会交流を他人が規制するわけですから法務省は関連する民間事業の実態をしっかり把握すべきです。

【重要】疑問11

「日本の裁判所が子どもを権利者として法的に保護していないのをご存じですか?」

以下は、不貞慰謝料額について、裁判例から分析をした専門書(「不貞行為に関する裁判例の分析―慰謝料算定上の諸問題―」著者 大塚正之)の記述の一部です。

6 子どもの損害(P.407)

「最高裁が不貞行為の被害法益を家族共同生活の平和の維持ではなく、婚姻共同生活の平和の維持と狭く限定し、また、不貞行為の結果として離婚が生まれ、それによって、子どもの権利が侵害されているのにもかかわらず、全くそのことには言及せず、不貞行為の相手方に責任はないと言い切るのは、我が国全体の子どもの権利への意識の著しい乏しさに起因することがうかがわれるという点だけは指摘しておきたい。」

(出典「不貞行為に関する裁判例の分析―慰謝料算定上の諸問題―」著者 大塚正之/発行所日本加除出版株式会社)

著者は本書の最後に「6 子どもの損害」としてヘ2ページに渡り、不貞という子どもにはまったく責任のないことでしかし家庭が壊れることで被害を受ける子どもたちについて、裁判所が慰謝料算定の際に考慮をしている様子のないことを指摘し、我が国が国連の児童の権利条約に批准しているにも関わらず日本の裁判所は今まで不貞慰謝料の子どもからの請求については裁判例で1例以外はすべて棄却されているなど子どもが権利主体として認識されていないことを痛烈に批判しています。

このように、日本の裁判所が子どもに対する権利を保障しようとする姿勢や体質がないのに、「共同親権」という父母が不和の際に子どもの立場になって守ることができるのでしょうか?

今まで法務省はこの事実を認識して十分検討するようなプロセスを取っていたとは思えません。

疑問12

「弁護士のこうした行為を放置していていいのですか?」

私は時間を掛け別居親さんに直に1対1でヒアリングをした人数は3年間の活動で200人以上ですがその時にもよく聞きましたし、また、東京家裁の口頭弁論での代理人弁護士同士のやり取りや、本人尋問でも、傍聴席で私は聞いているのですが、以下の2つの弁護士の行為をご存じでしょうか?

- 弁護士が法的強制力もないのに通知書や口頭で別居親に「子どもに接触しないように」言う行為。

例「通知人及び通知人の親族らへの直接の連絡(面談・メール・SNS・電話・手紙等手段の如何を問わない。)はお控えくださいますようお願いいたします」

このことは、前回の国会(令和7年5月28日内閣委員会)で市村浩一郎議員が問題提起したことでも知られています。

弁護士が介入して保護者に子どもへの接触を妨げることは問題ではないでしょうか?

もし仮に子どもと一緒にいる親が児童虐待者だった場合、弁護士は責任を取るのでしょうか?

- 片方の親に子どもへの接触を禁止し弱らせ「事務所で会わせる」と許可をしておき、事務所内の雰囲気に怯えた幼児さんが久々に親と会い気持ちが高ぶり大泣きするとすかさず「お子さんはあなたを怖がっているからもう面会は難しい」と法廷にもそれを提出する弁護士事務所の行為。

一般感覚からしてこのようなことをして子どもの心に大きな傷を残すと思いませんか?

法廷でもこのことは露呈していますが、法務省は裁判所から報告を聞いていますか?

人権侵害、児童虐待、人としてあるまじき非道な行為を弁護士が事務所単位でやっています。

具体的な事務所や弁護士の名前もわかっています。必要でしたら具体的に挙げてお話しできます。

絶対に許されない行為です。

疑問13

「法務省は裁判所を傍聴したりしている様子がありませんが、今から自分の目でチェックしなくてどうやって「新民法」施行後の変化を比較して分析等ができるのでしょうか?」

最後に法務省に疑問があります。

疑問は上述の通りです。裁判所の言い分では、「客観性」はありません。大丈夫でしょうか?

法務省らしき職員がノートにメモを取るなど、見たことがありません。

毎日傍聴していてますが、傍聴席にいるのは、たまに本人尋問で当事者のご親族と思われる方が傍聴していますが、ほとんどは私くらいです。